PIERRE

(l)Piierre(l)

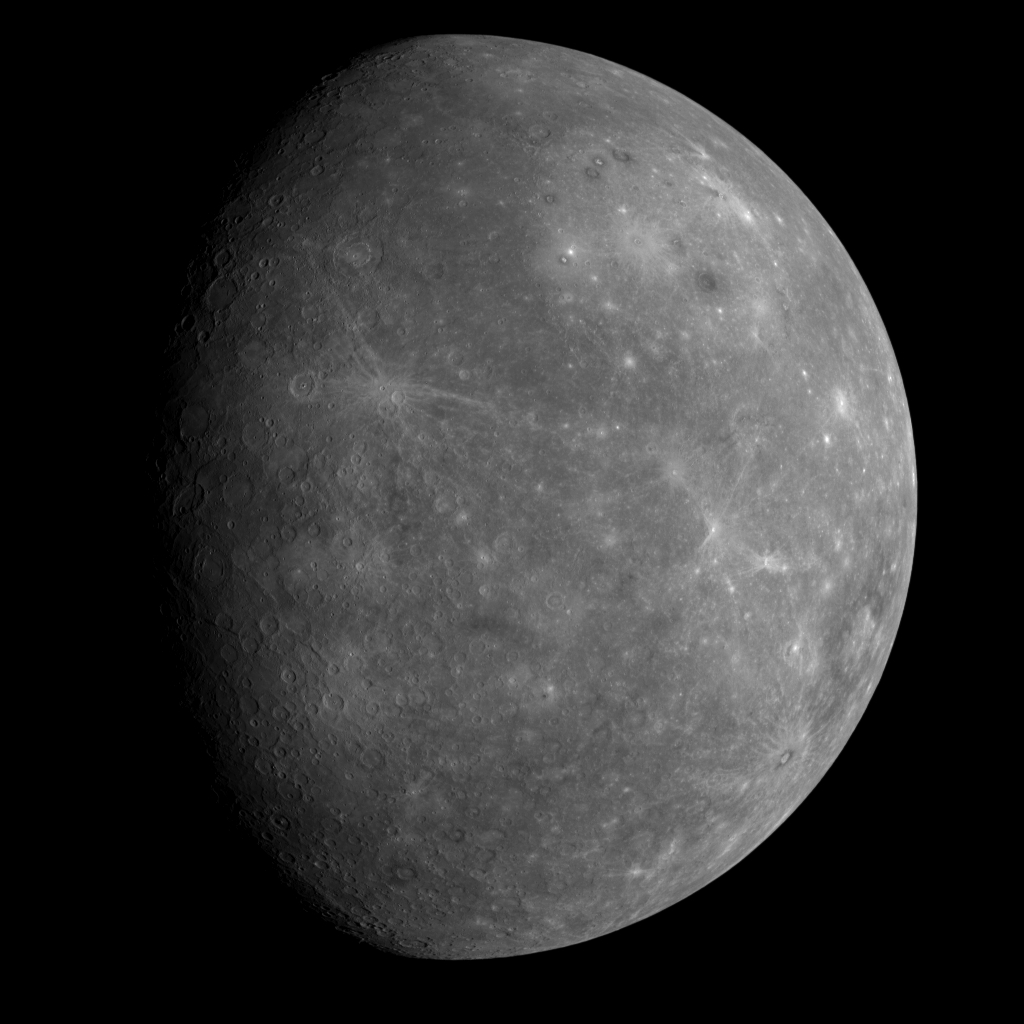

Mercure est encore une planète mystérieuse puisque seulement une partie de sa surface est connue. En effet, les seules sondes spatiales à avoir survolé la planète sont Mariner 10 à trois reprises en 1974–1975 et Messenger deux fois en 2008. Mariner 10 n'a pu cartographier que 40 à 45 % de la planète. Le second survol de Messenger le 6 octobre 2008 a permis d'étendre la surface totale observée à environ 95 % de la planète. À terme, l'orbiteur Messenger sera la première sonde à offrir une cartographie complète de Mercure.

| Planète | Rayon équatorial | Masse | Gravité | Inclinaison de l’axe |

|---|---|---|---|---|

| Mercure | 2 439,7 km (0,383 Terre) | e23/3.3023,302×1023 kg (0,055 Terre) | 3,701 m/s² (0,377 g) | ~0,01° |

Atmosphère

L'atmosphère de Mercure est quasi-inexistante ; on n'en décèle que quelques traces. Elle est extrêmement ténue à cause de la température et de la faible gravité de la planète, à tel point que les molécules de gaz de l'atmosphère entrent plus souvent en collision avec la surface de la planète qu'avec d'autres molécules de gaz. Il est d'ailleurs plus approprié de parler de l'exosphère de Mercure que de son « atmosphère ». Dans la plupart des cas, on peut la négliger et considérer Mercure comme privée d'atmosphère.

Cette atmosphère est principalement composée de potassium (31 %), de sodium (25 %) et d'oxygène (9,5 %). On y trouve aussi des traces d'argon, de néon, d'hydrogène et d'hélium.

Conditions climatiques et insolation

Mercure est une planète très chaude. La température moyenne à la surface est 452 K (179°C). C'est la température de stabilisation en dessous du régolite, où le sous-sol n'est plus soumis à l'alternance des « ondes » thermiques de la journée et de la nuit (égales à l'année mercurienne).

Dans l'hémisphère nocturne elle se stabilise vers 90 K (-183°C) à la surface. Mais, elle monte jusqu'à 700 K (427°C) dans l'hémisphère diurne, aux alentours du zénith.

De par l'inclinaison quasi nulle de son axe de rotation, ses zones polaires ne reçoivent les rayons solaires que rasants. Ce qui doit induire une température d'équilibre en sous-sol bien inférieure à celles des latitudes plus basses. Et induit des températures de surface inférieures à 50 K (-223°C) dans le fond des cratères polaires, où la lumière solaire ne pénètre jamais. De la glace pourrait y être conservée, car à ces températures elle ne se sublime quasiment plus (la pression partielle de vapeur de la glace est quasiment nulle).

Par comparaison, la température sur Terre varie seulement d'environ 11 K (sans tenir compte du climat ou des saisons, uniquement le rayonnement solaire).

Depuis sa surface, le Soleil apparait en fonction de l'orbite elliptique de Mercure entre 2,1 et 3,3 plus gros que depuis la Terre, et sa lumière est environ 7 fois plus intense avec un flux de rayonnement solaire de 9126,6 W/m2.

Surface

La surface de Mercure est couverte de cratères. La planète ressemble beaucoup en apparence à la Lune, ne présentant a priori aucun signe d'activité interne. Pour les astronomes, ces cratères sont très anciens et racontent l'histoire de la formation du système solaire, lorsque les planétésimaux entraient en collision avec les jeunes planètes pour fusionner avec elles. Par opposition, certaines portions de la surface de Mercure semblent lisses, vierges de tout impact. Il s'agit probablement de coulées de lave recouvrant un sol plus ancien et plus marqué par les impacts. La lave, une fois refroidie, donnerait lieu à une surface lisse, blanchâtre. Ces plaines datent d'un âge plus récent, postérieur à la période de bombardements intenses.

Le plus remarquable de ces cratères (du moins, sur la portion qui a pu être photographiée) est le Bassin Caloris, un impact météoritique d'un diamètre d'environ 1300 km et qui fut formé après la chute d'un astéroïde d'une taille avoisinant les 150 km il y a près de 3,85 milliards d'années. Son nom (« Caloris », chaleur en latin) vient du fait qu'il est situé sur l'un des deux « pôles chauds » de la surface de Mercure qui fait directement face au Soleil lorsque la planète est au plus proche de celui-ci. Les cratères d'un diamètre supérieur à 200 km sont appelés « bassins ». Il s'agit d'une grande dépression circulaire avec des anneaux concentriques. Plus tard, de la lave a certainement coulé dans le cratère et a lissé sa surface. Seule la partie est du bassin a pu être photographiée par la sonde Mariner 10, la partie ouest étant plongée dans l'ombre au moment du survol de Mercure.

De l'autre côté du bassin se trouve une région très accidentée, de la taille de la France et de l'Allemagne réunies, formée de blocs rocheux désordonnés. Les scientifiques pensent que ces fractures sont le résultat du choc qui produisit le Bassin Caloris. Les ondes de choc produites par l'impact météoritique ont déformé la face opposée, soulevant le sol à une hauteur de 800 m à 1000 m et déformant la surface de Mercure, produisant cette région chaotique.

Par ailleurs, les photographies prises par Mariner 10 révèlent la présence d'escarpements lobés dus à une contraction de la planète lors de son refroidissement. Ce refroidissement entraîna une diminution du rayon de la planète d'environ 2 km, produisant des cassures dans la croûte pour former des crêtes et des plis. Ces escarpements traversent les cratères, les montagnes et les vallées et peuvent atteindre une longueur de 500 km. Certaines crêtes atteignent des hauteurs d'environ 4 km. L'ancienneté de ces escarpements montre que la planète n'a pas connu d'activité tectonique depuis son jeune âge.

Exploration de Mercure

De par sa distance relativement proche au Soleil, Mercure est une planète difficile à observer depuis la Terre. Depuis l'antiquité, son observation est un défi pour les astronomes ; la planète restant dans les environs du Soleil dont la lumière éblouit. De plus, elle n'est visible qu'au petit matin, ou au crépuscule, et seulement quelques moments dans l'année. La planète est visible juste au-dessus de l'horizon, ce qui accroît la difficulté d'observation : la lumière réfléchie par Mercure doit traverser dix fois plus d'atmosphère terrestre que si on l'observait au zénith, ce qui produit des distorsions et une image moins nette. On raconte que sur son lit de mort Copernic regretta de ne jamais avoir pu observer Mercure à cause des brouillards qui s'élevaient sur la Vistule. Cette anecdote a peut-être été inventée mais elle montre qu'il est bien difficile d'observer cet astre.

Ainsi, avant d'y envoyer des sondes, on ne connaissait que peu de choses de Mercure. Jusqu'à l'arrivée de la sonde Messenger en janvier 2008, seule la sonde Mariner 10 avait survolé Mercure (en 1974) : c'est à elle que l'on doit une grande partie de ce que l'on connaît de cette planète. La mission actuellement en cours (Messenger), et une autre en préparation devraient nous apporter plus d'informations sur Mercure dans les années à venir.

Tablau récapitulatif des missions vers Mercure:

| Sonde | Évènement | Date | Agence spatiale |

|---|---|---|---|

| Mariner 10 | Lancement | novembre 1973 | NASA |

| Premier survol | mars 1974 | ||

| Second survol | septembre 1974 | ||

| Troisième survol | mars 1975 | ||

| MESSENGER | Lancement | août 2004 | NASA |

| Premier survol | effectué le 14 janvier 2008 | ||

| Second survol | effectué le 6 octobre 2008 | ||

| Troisième survol | planifié pour septembre 2009 | ||

| Mise en orbite | planifiée pour mars 2011 | ||

| BepiColombo | Lancement | planifié pour août 2014 | ESA/JAXA |

VANESSA

pi(L)Piierre(L)